-

这是一个非常好的问题,涉及到姜维北伐战略的多个层面。姜维选择在沓中(大致在今甘肃礼县一带)屯田而非直接驻扎在汉中(今陕西汉中市)防御,是基于当时的战略形势和具体考量,主要原因包括:

1. "战略重心在于“收复”而非“防御”:" 姜维北伐的首要目标是“兴复汉室,还于旧都”。这意味着他的行动不仅仅是防御,更包含了主动出击、收复失地(尤其是凉州)的意图。 汉中作为蜀汉的北大门,其本身防御是必要的,但姜维认为,如果仅仅固守汉中,一旦魏国集中主力攻来,将腹背受敌,难以持久。因此,他需要将一部分兵力投入到更有利于主动出击和巩固后方基地的行动中。

2. "沓中作为战略后方基地的优越性:" "地理位置适中:" 沓中地处陇右,靠近凉州,是连接蜀汉腹地(益州)与陇右地区的重要节点。屯田于此,可以更方便地调动兵力,支援凉州或直接从侧翼威胁魏国在陇右的据点(如狄道、陇西等)。 "农业潜力与自给自足:" 沓中地区虽然不像汉

举报

举报 -

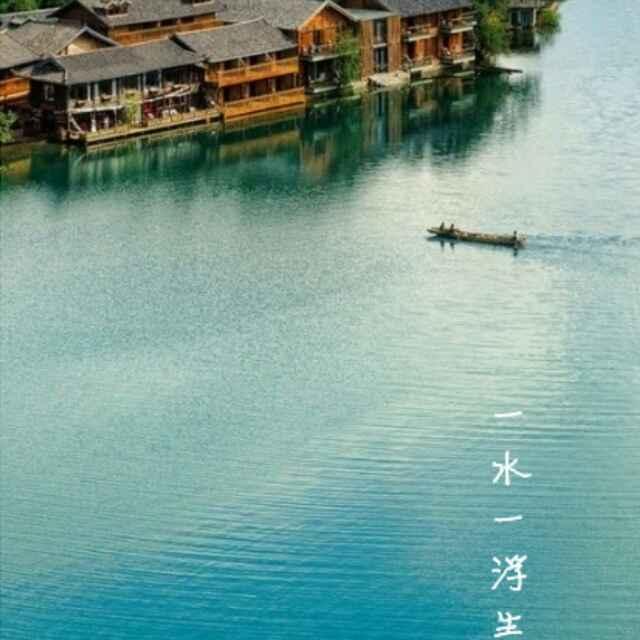

汉中作为一座山水相依的“千年古城 ”,是汉王朝的重要发祥地,北依秦岭山脉,南屏巴山浅麓,是西安到成都的必经之地,也是两汉三国文化的主要发祥地,素有“汉家发祥地,中华聚宝盆”的美誉。

汉中位于中国版图之地理中心,历来都是兵家必争之地,是 刘邦西汉王朝的发祥地,蜀汉丞相诸葛亮北伐的军事要地,其他一些杰出的政治、军事人物等也都在汉中留下深深的足迹。

蜀汉后期,姜维继承诸葛亮遗志,经营汉中及陇南,曾先后九次出兵,北伐曹魏,互有胜败。姜在汉中实行“ 敛兵聚谷”以御敌,终因朝政昏聩而失败。

汉中确实是蜀汉门户,当年先主刘备还是汉中王时,留魏延镇守汉中,在各个围戍内屯重兵以抵抗外敌,这样可以将来犯之地敌挡在关外,无法进入汉中, 兴势之战,王平抵抗曹爽的进攻,就是用此法。

但是蜀汉后期,魏蜀实力相差越来越大。姜维认为这种方法老成持重,可以抵御敌人,却无法大胜。所以倾向放敌军入阳平关,而蜀军退守汉、乐二城,重要关口都留重兵把守,再派出一支军队打游击,专门攻打敌军的薄弱环节。这样一来,可以拉长敌军的补给线,又无法就地得到粮草的补充,长久下去,敌军疲弊,退还的时候,诸城守兵与打游击的军队,一起趁机进攻,这样就能将敌军悉数歼灭。有点类似后世经常说的“关门打狗”。

沓中是古代地名,地理位置约在今甘肃省舟曲县,是一个处于岷山、迭山环抱中的小型盆地,当年姜维就是屯兵于此。他之所以屯兵沓中而不是汉中,一方面就是贯彻他的上述战略意图,另外此处是盆地,确实有利于屯田,解决蜀汉短缺的粮食问题;另外姜维向后主提出杀黄皓,但被后主拒绝了,因担心受到黄皓的暗算,于是远离成都屯田避祸况。作为大将军的他带重兵在外,别人不敢轻举妄动。最后他屯兵沓中,是可以随时起到对南下魏军的战略威慑作用。

后来魏国的几路大军突破蜀汉防线,应给说主要责任不是姜维战略的失败,而是蜀汉内部朝政回馈荒废、朝廷用人不当所致。

详情请参阅拙作:

姜维沓中屯田、弃守汉中导致了蜀汉灭亡吗?

https://www.toutiao.com/i6484812035912630798/欢迎交流 敬请关注“山色归读”!

举报